I recenti fatti di cronaca ci portano a fare delle considerazioni desolanti e insieme molto dolorose, indotte da moti di orrore e direi quasi di ripugnanza. La soggiacente formazione pedagogica però mi porta a cercare di piegare tali emozioni all’interno di una riflessione tesa alla ricerca di un riscatto o almeno ad una svolta educativa correttiva. Non posso darmi per vinta. Non posso…

Tra le derive sociali più preoccupanti da tempo noi persone di scuola segnaliamo l’INDIFFERENZA intesa come NON-CURANZA che sta crescendo in modo preoccupante.

Il filosofo lituano di origine ebraica Levinàs trent’anni fa affermava che il “volto dell’altro mi interpella”, volto dell’uomo sofferente e morente, e dove “l’interpellare” aveva un significato profondo e quasi viscerale di richiamarci alla nostra umanità…

Beh oggi il volto dell’altro non solo non ci interpella più con questo significato ma stiamo purtroppo spesso verificando che invece di sollevarci pietà, lascia via libera non alla semplice indifferenza ma addirittura al “sadismo”, alla “crudeltà”, e addirittura alla “perversione”.

Da troppo tempo stiamo assistendo al fenomeno delle baby gang, formate da preadolescenti carichi di rabbia, ma ora ciò che è successo a Pescara da parte di due sedicenni, nei confronti di un altro sedicenne, ha superato di gran lunga i limiti. Non possiamo tutti noi adulti non auto-interrogarci: famiglia e scuola. Continua a leggere

La valutazione inclusiva nel debate

Docenti, studentesse e studenti partecipanti al Torneo di Debate per Scuole secondarie di 1° grado Udine Liceo ‘Marinelli -giugno 2024, ’

di Annalisa Filipponi

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME MOTORE ORIENTATIVO

Il nuovo modello di certificazione delle competenze, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto n° 14 il 30 gennaio 2024 apre ad una interessante possibilità per il Debate, che è quella di collegare i Tornei di Debate ai nuovi modelli valutativi, sempre nel rispetto dei criteri insiti nella struttura valutativa del WSD (World Schools Debating)[1].

Il modello certificativo ministeriale mette in evidenza il rapporto tra la Scuola secondaria di 1° grado e l’orientamento e, infatti, il decreto recita: “la certificazione descrive, ai fini dell’orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.”[2] Questo raccordo porta la certificazione delle competenze nel primo ciclo dell’istruzione ad essere un motore orientativo che ha come quadro di riferimento non i programmi ministeriali, ma il quadro europeo delle competenze[3].

Dal punto di vista del Debate lo schema del MIM evidenzia alcune competenze che sono la base strutturale di questa pratica didattico-formativa ormai da tutti riconosciuta come innovativa ed inclusiva. Citerei questi riferimenti, traendoli dalla scheda proposta dal MIM: Continua a leggere

Non avere fretta

di Marco Guastavigna

Tra i molti limiti di chi anela di occupare lo spazio culturale (ed economico) dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nei tre gradi di istruzione, vi è la grottesca indicazione di puntare sulla didattica conversazionale e sul prompt engineering. Con l’idea di fondo che imparare a dare le giuste imbeccate è un modo per mantenere il controllo e per far evolvere le proprie capacità di ragionamento.

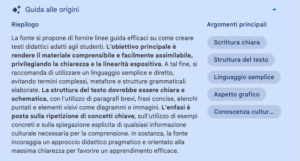

Il fatto è che molti dispositivi si vanno a collocare ben oltre questo approccio. Oggi diamo uno sguardo a NotebookLM di Google, il cui compito è assistere nella presa di appunti e nella riflessione su testi, propri e altrui, compresi quelli presenti su internet. L’ambiente di lavoro comprende:

- fonti, chiamate “origini”, riportate integralmente, ma anche oggetto di riepilogo automatico e “taggate” in funzione degli argomenti principali;

- chat per conversare sui contenuti;

- spazio per raccogliere le annotazioni.

Spiragli di luce. Qualcosa sulle paure dei ragazzi di oggi

di Monica Barisone

STARE NELLA RELAZIONE PER IMPARARE E PER INSEGNARE

Non è facile far parlare i ragazzi delle loro paure, non lo fanno spontaneamente, ma a ben guardarli, a volte si coglie come una sorta di pallore, di smarrimento e allora, la fantasia che, sottotraccia, ci sia un lieve senso di paura diffusa, si coagula nella mia mente. Se provo a chiedere, formulando una domanda diretta sull’attuale periodo storico, allora decidono di aprire il vaso di Pandora, ed ecco che l’indicibile comincia a scorrere fuori come una lava incandescente e, attorno, rischia di rimanere solo la cenere.

C’è chi mi racconta di sentirsi messo in difficoltà dal boom mediatico rispetto ad alcuni eventi di cronaca, di vergognarsi di essere uomo. Chi denuncia quanto il contesto mondiale sia ansiogeno, disarmante, e muova soprattutto sentimenti di impotenza. Chi sostiene che sia meglio prendere un cane per difendersi che pensare di generare un figlio in un mondo senza speranza. C’è chi non si fa domande per la paura di rintracciare le risposte. I temi più ricorrenti sono il cambiamento climatico, i conflitti, la violenza agita e parlata.

Ho visto recentemente un video su un social che cerca di raccontare a fumetti quello che ci sta succedendo, violenza, finzione e correzione dell’immagine estetica di sé e del potenziale partner, diffusione di immagini private e lesione della privacy che possono portare al suicidio. Tutti assistono col cellulare in mano, riprendono o fotografano e cadono in un tombino che non vedono. Solo un ragazzino osserva ad occhio nudo e piange.

Continua a leggere

Cattedra inclusiva: il vademecum per partecipare alla sperimentazione

Il documento che alleghiamo è stato predisposto a supporto del progetto di legge intitolato “Introduzione delle cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado” e intende offrire uno strumento operativo per i dirigenti scolastici e per i docenti che intendessero, partecipando alla sperimentazione sulla Cattedra inclusiva, avviare esperienze finalizzate ad anticipare l’introduzione formale di questa modalità di attuazione della corresponsabilità educativa tra tutti i docenti dell’organico dell’autonomia.

Il documento che alleghiamo è stato predisposto a supporto del progetto di legge intitolato “Introduzione delle cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado” e intende offrire uno strumento operativo per i dirigenti scolastici e per i docenti che intendessero, partecipando alla sperimentazione sulla Cattedra inclusiva, avviare esperienze finalizzate ad anticipare l’introduzione formale di questa modalità di attuazione della corresponsabilità educativa tra tutti i docenti dell’organico dell’autonomia.

Il progetto di legge, come noto, prevede azioni e interventi indispensabili per la piena efficacia e per la generalizzazione della “cattedra inclusiva” (formazione iniziale, formazione in sevizio, coordinamento pedagogico dell’istituzione scolastica e territoriale, adeguate risorse umane e finanziarie), ma le esperienze in atto, pur parziali e limitate dai dettami vigenti, rappresentano, già adesso, un miglioramento della qualità educativa, dell’istruzione e della formazione e, al contempo, arricchiscono di concretezza e di pensiero un movimento nella direzione culturale e politica sottesa al progetto di legge.

Per partecipare alla sperimentazione, contattare la prof.ssa Evelina Chiocca all’indirizzo mail: evelina.chiocca@unimol.it

È IA? È IA! Ah, là, là…

di Marco Guastavigna

Mi capita sotto gli occhi una proposta di legge di iniziativa dei Deputati Cavo, Bicchielli, Cesa, Romano, Semenzato, Tirelli che mi ha costretto a riflettere.

Il tema, infatti, è quanto mai attuale: la riconoscibilità dei prodotti frutto di sistemi di intelligenza artificiale.

Le formulazioni adottate nella relazione di accompagnamento ingenerano però disperazione – siamo di fronte ai soggetti detentori (si fa per dire) del potere legislativo – per la loro imprecisione: sembrano attingere tutte al peggior senso comune, quello di chi per più di un anno si è accontentato di leggere e/o ascoltare i titoli sensazionalistici dei mass media.

A voler essere precisi, infatti, stiamo parlando di intelligenza artificiale generativa: è questa, infatti, la matrice operativa dei dispositivi in grado di produrre o modificare i contenuti di cui il testo di legge lamenta la non immediata identificabilità. E questo tipo di AI non simula “i processi dell’intelligenza umana”, ma gli esiti.

Ad essere plausibili devono essere i testi, le immagini e quant’altro, non gli sviluppi interni della macchina statistico-predittiva: interessano infatti come risultato, come testimonianza di una prestazione computazionale efficiente. Continua a leggere

Come fronteggiare le insidie della I.A.

Progettazione a ritroso e comprensione profonda

Nel panorama delle offerte che si incontrano, nelle pubblicazioni specialistiche, di esempi di progettazione di competenze, spicca per originalità la cosiddetta “progettazione a ritroso”.

Quando ho scoperto Wiggins e i suoi testi a dire il vero sono rimasta molto affascinata. Mi sono detta: ”Ecco l’uovo di Colombo”.

Finalmente gli insegnanti finiranno di sperare che le competenze possano scaturire come per magia alla fine del percorso tradizionale delle conoscenze come da programma. Si tratta in parole povere di rendersi conto che le “competenze” non possono scaturire dalla programmazione lineare delle conoscenze e dall’applicazione pedissequa del libro di testo.

Bisogna progettarle prima.

Ora invece posso affermare che questo tipo di progettazione, che pone il suo focus sulla competenza “profonda e duratura”, è l’unica che è in grado, ovviamente fino ad oggi, di poter essere considerata adatta a fronteggiare le insidie della Intelligenza Artificiale.

Con il mio contributo non intendo demonizzare tale dispositivo e tanto meno analizzarlo perché non ne ho le competenze. Continua a leggere